Les artistes de l'Expô ô chatô

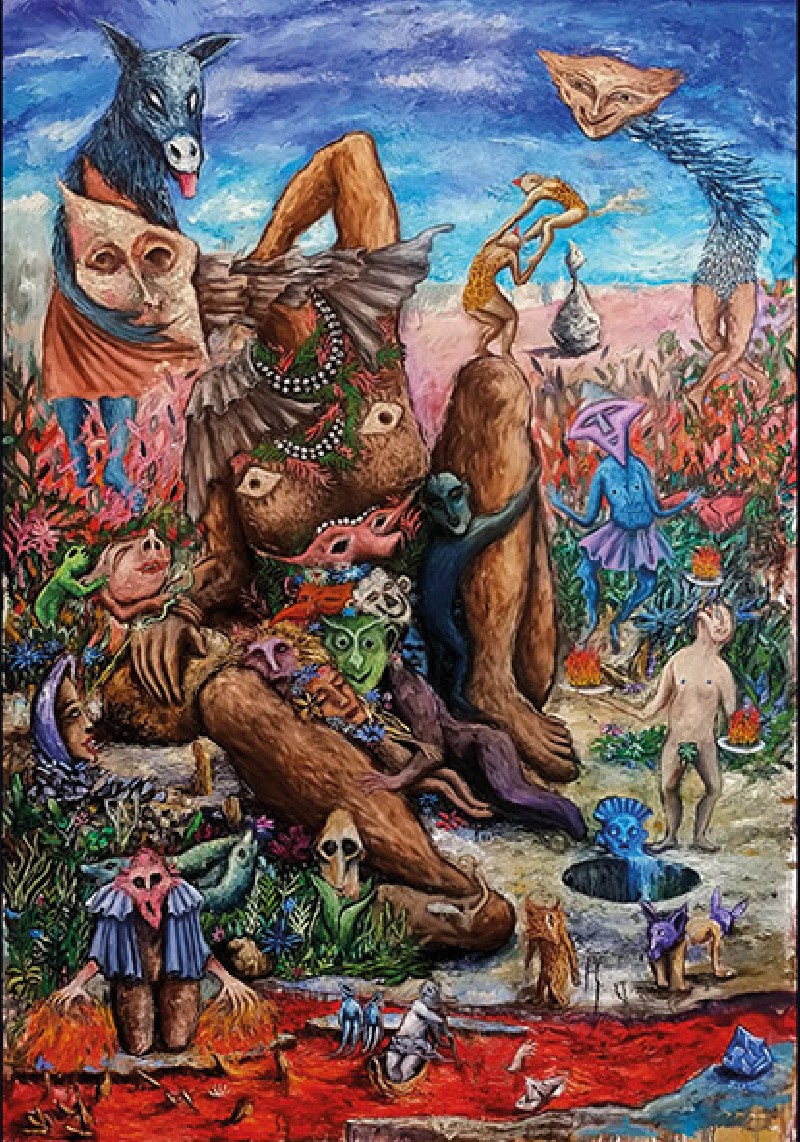

Collectif MARDI GRAS

Mardis Gras est né un soir de fête. Une envie de peindre ensemble pour s’amuser, qu’importe le résultat.

Notre premier tableau fut «Eden». Ravis et surpris du résultat, il semblait naturel d’en faire le centre d’un triptyque, dont la partie gauche est une représentation de l’enfer et la droite, la vision collective d’un monde naissant.

Plus qu’heureux, nos séances de débauches picturales devinrent hebdomadaires. Nous nous retrouvions le mardi pour une fête de la peinture à l’huile qui n’a jamais cessé. Tout en conservant nos individualités, nos énergies se fondent par des tensions, des éclats, des complicités, des superpositions. Rien n’est figé, rien n’est sacré. Mardis Gras est un laboratoire expérimental de liberté, un carnaval permanent où l’on renverse les masques avec fièvre, joie et dérision. Nous peignons en marge du beau et du laid, du vice et de la vertu, à la recherche de l’enfant qui est en nous, combattant sans relâche les trouble-fêtes et les rabat-joies.

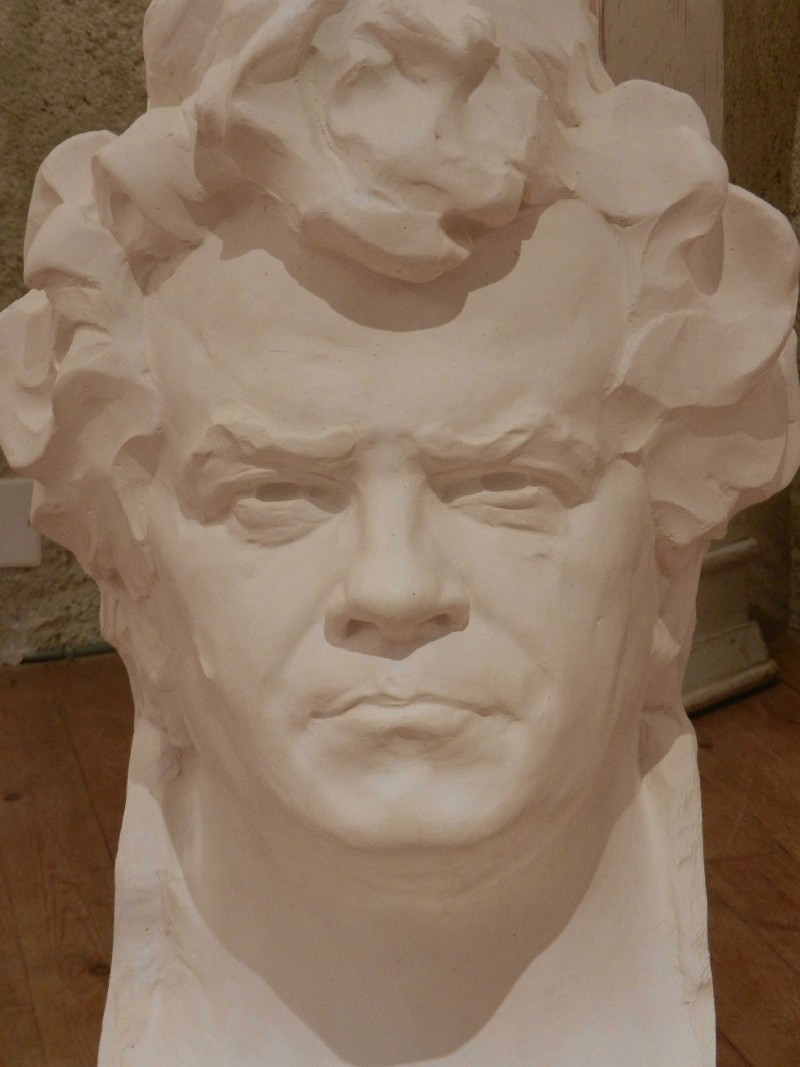

MATHIEU CHIVA

Observer et faire parler la matière.

Élève de Monsieur Arin au Scriptorium de Toulouse, Mathieu Chiva apprend les Arts Graphiques (écriture, calligraphie, dessin de lettre, gravure lapidaire...) avant de se former à la taille de pierre, au modelage et à la sculpture.

Son travail est rythmé par une alternance entre chantiers de restauration de monuments historiques, créations et commandes privées. Ses domaines d’expression sont le portrait et la sculpture animalière. Observer et faire parler la matière.

TARIK ESSALHI

J’ai découvert l’histoire de l’art par les images religieuses, notamment celles de la renaissance italienne. Elles restent pour moi un lieu familial, je parle de famille artistique. Certes, je reste fasciné par cette mystique religieuse en tant qu’athée convaincu, mais c’est surtout pour moi l’occasion de faire référence et révérence à tous ces artistes qui me portent et m’accompagnent depuis le début.

On pourrait penser que c’est également l’occasion de débattre des religions en une époque si troublée et agitée par ces questions, mais ce serait une belle réponse pour un bel article dans une revue raffinée, au fond c’est du dessin fait par un passionné de dessin.

JEAN-LUC FAVÉRO

Multilangue

Multilangue est l’expression sculpturale des dessins roses. Une ménagerie de « robots-accouplement ». Le protocole de la machinerie est directement annoté sur les modules. Comme sur une notice où toutes les langues sont présentes, les explications sont ici « multilangues ».

Jean-Luc Favéro, né en 1969, a grandi dans un milieu où l’art était loin d’être une priorité mais intégre l’école des Beaux-Arts de Toulouse où il découvre avec bonheur le monde de l’art avec toutes ses étrangetés, un univers entièrement nouveau. De jeunes professeurs l’éveillent à l’art conceptuel, à l’art de l’idée ; d’autres, de la vieille garde, le forment à un art plus classique. Sans choisir entre l’un ou l’autre de ces enseignements, il apprend à manier les outils. Ce qui l’a poussé à travailler le dessin sans relâche. De là démarre, l’exploration de la nature extérieure «le grand phénomène» et de sa nature intérieure.

FABIEN JOLET

Les végétanoïdes sont nés d’un constat qu’une dimension relationnelle est absente de notre culture, qui fonde ses connaissances sans prendre en compte les interactions entre l’humain et le végétal.

Les végétanoïdes sont l’intuition que certains phénomènes sont à même de traduire la relation entre la plante et l’homme, soit directement dans la perception individuelle, soit au travers de relation nouvelles.

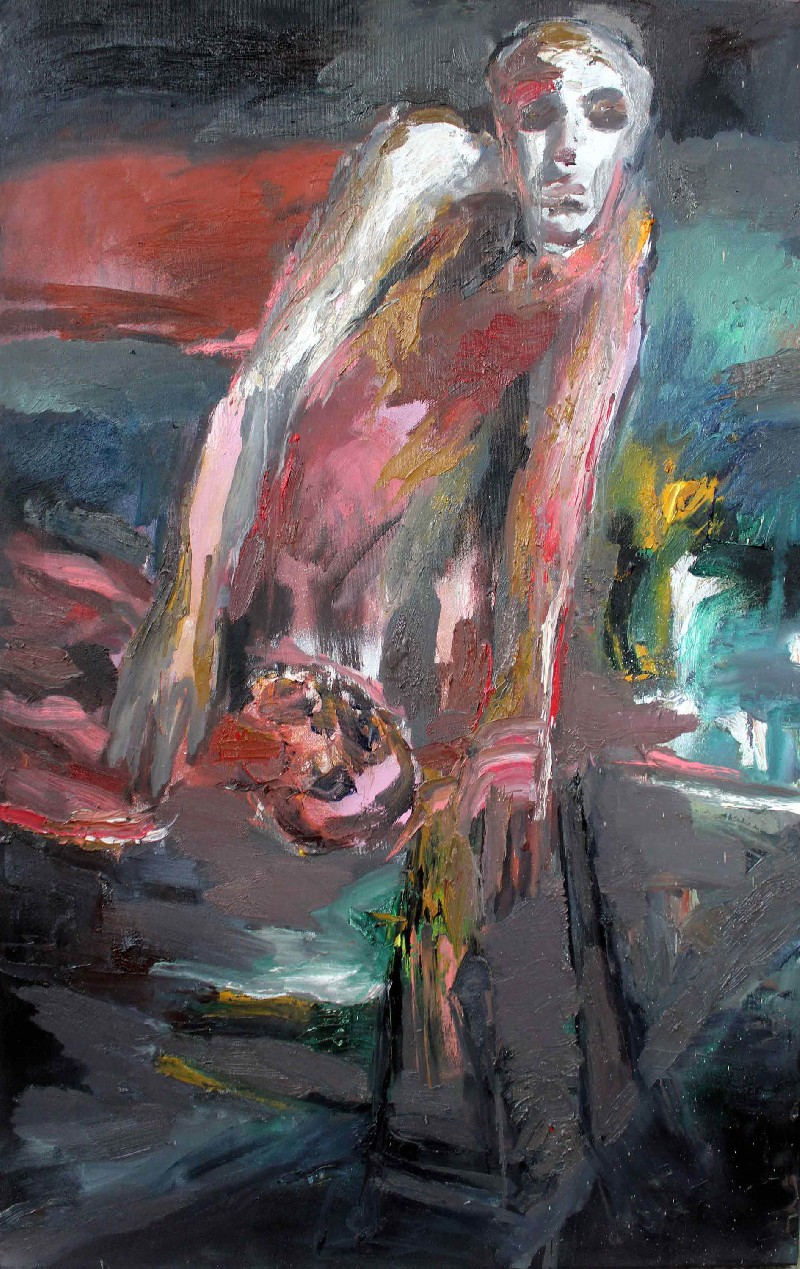

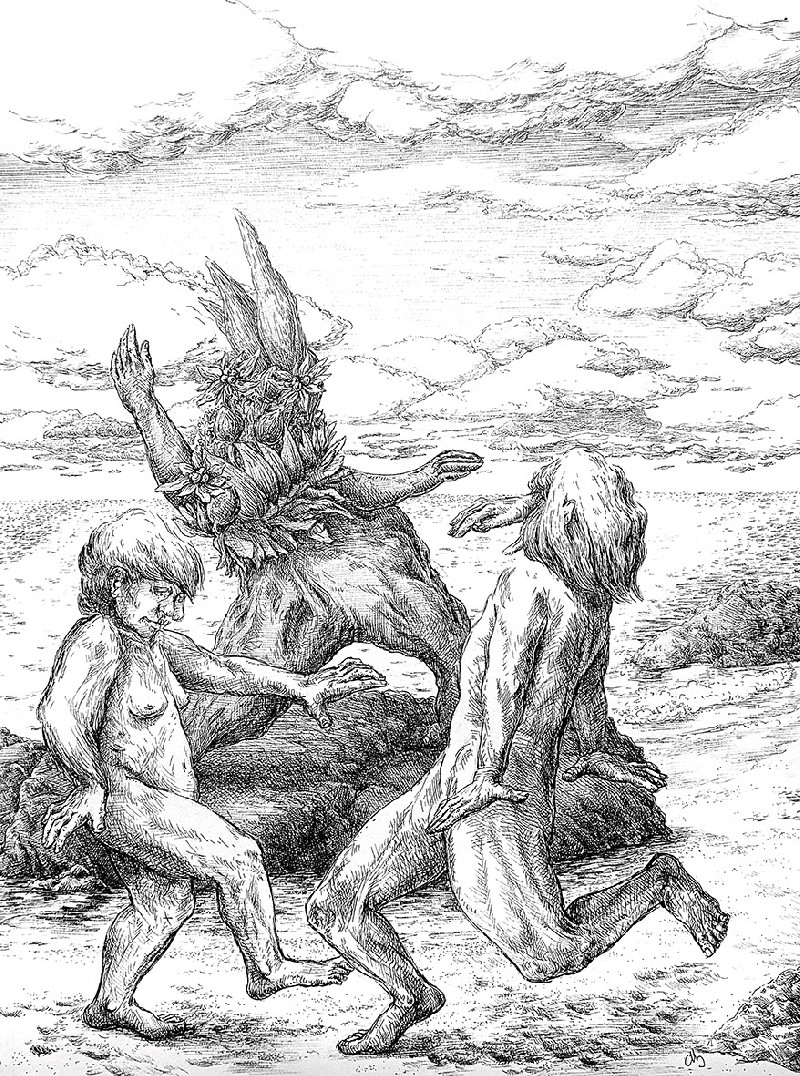

TITOS KONTOU

Le message est osé, percutant et fort. Il invite à la réflexion, sur l’origine, nôtre condition, celle de nôtre monde. La violence, l’enfermement...et bien d’autres choses encore. Un Travail très riche et mature qui interpelle dans l’idée confortable que nous avons, de nôtre humanité.

Titos est un artiste impliqué qui vient bousculer des codes pré établis.

Une palette élémentaire. Terre : ocre, bruns. Feu : noir charbon. Gris aériens. Bleus aquatiques. Teintes archaïques convoquant peintres pariétaux, forces souterraines et instinctives. La matière est travaillée en épaisseur, en densité. Violemment mais sereinement. C’est le paradoxe qui capte l’attention. Titos Kontou est doux. Sa rage est dans sa peinture. »

JUDITH LATINO

La peinture et le collage sont devenus naturellement et de façon autodidacte des terrains de jeux dans lesquels j'élabore un langage qui m'est propre.

J'y expérimente notre condition par l'humour, l'étrange et l'inquiétant en tentant de rendre, le plus justement possible, un sentiment intuitif, inexplicable, et d'une certaine manière mystique.

Mes tableaux prennent la forme de pastiches mythologiques ou contes détournés qui sont, au fond, un prétexte, un alibi pour peindre.

Je les peuple, presque en dehors de ma volonté, de diablotins espiègles, de totems maléfiques, de sorciers vaudous, de jeteurs de sorts et parfois de personnages enfantins, manipulés, d'une gentillesse terrible.

Je peins par plaisir et nécessité, à la recherche d'un amusement absolu et je n'ai rien à donner de plus précieux que cet amusement.

La peinture met en forme mon envie permanente de récréation dans un monde structuré et le désir d'expression d'un joyeux chaos, en réponse à l'absurdité de l'existence qui nous est imposée.

GWEN LEVEN

Dans sa vie parallèle, Gwenaëlle Leven a toujours peint, dessiné, créé. Elle est née comme ça (en 1980).

Inadaptée au système scolaire, assoiffée de liberté, curieuse d’un monde qui s’ouvre à elle, elle quitte les bancs de l’école en 3ème, puis commence à travailler dans divers boulots alimentaires. Elle passera en 1999 un premier CAP de céramiste puis 3 ans après de coutelière.

Encore et toujours les tableaux, tubes de peinture et pinceaux envahissent le sol de ses logements. Son univers grandit. C’est son équilibre, sa touche de couleur dans un monde qu’elle ne comprend pas toujours.

Son travail est autodidacte, elle n’a que faire des conventions, des normes. Elle se situe entre art figuratif et singulier.

Sa recherche : la poésie.

CAMILLE MESSAGER

Dans ses dessins, Camille Messager explore des formes qui surgissent d’elle-même et qu’elle lie à des références du réel et du domaine des idées. Il en sort des énergumènes dont la morphologie est mise en jeu, comme un antidote fantasmé à la persistance des schémas culturels.

L’intention est d’évoquer une réalité ambivalente qui échappe

aux dogmes. Ce qui guide son inspiration, c’est une réflexion sur l’absurdité et la richesse des cultures humaines, empreintes à la fois de drôlerie et de tendresse.

SARAH SAFAR

Haut les cœurs ! (des cœurs hybridés)

Le cœur, organe chargé de symbolique.

Souvent considéré comme le siège des émotions, il est également associé à la générosité, au courage... et a même, dans le passé, représenté l’intelligence. Les interprétations artistiques et esthétiques en sont multiples ; il est même devenu un pur symbole : celui, un peu enfantin, qui évoque l’amour.

Mais avant tout, le cœur représente l’humain-même (la partie pour le tout).

C’est sa forme anatomique que je décline - objet qui combine le symbolique, l’organique et l’intériorité.

Pour chacun de ces cœurs, une hybridation particulière : avec d’autres parties du corps (à la manière des surréalistes), ou avec des éléments animaux et végétaux, pour évoquer la non-rupture entre nature (soi-disant extérieure à l’humain) et culture.

NATHALIE THIBAUDEAU

En 1990, après un passage à l’école des Beaux-Arts de Toulouse, Nathalie Thibaudeau travaille en alternance pour des compagnies de théâtre, des ateliers de décors et en temps que plasticienne. Elle expose seule ou avec des collectifs. A partir de 2003, elle participe de plus en plus à des projets en lien avec la médiation culturelle, elle travaille régulièrement dans les musées. Son but est de motiver et mettre à jour la créativité de chacun. Ses thèmes de prédilection sont les contes. Elle fabrique des cabanes de contes, des lieux de passages, des abris éphémères. Ces cabanes refuges vont l’amener à l’idée de la peau, puis des métamorphoses. Elle s’attache aux motifs qui relient l’animal à l’humain et s’intéresse aux liens que nous tissons au fil des siècles. En mélangeant les médium, elle maintient pour esprit d’expérimentation cabanes. En réaction aux inquiétudes de notre époque, elle imagine que des créatures déracinées se refondent en leur lieu.

Les histoires contées lui permettent de faire naître les discussions , les souvenirs surgissent, la créativité de tous peut être débusquée.

NANA TONNELLIER

Les forces de l’invisible.

Les images collées, faisant souvent référence à l’histoire de l’art ou autres allusions sociétales, déterminent des sujets inconscients et fournissent une base d’explorations multiples. Les fragments d’images télescopées génèrent des associations d’idées.

Illustrant notre monde remué, traversé par ces forces de l’invisible, confondu entre passé, présent et futur, entre illusion et réalité, le sujet est restitué par l’assemblage de ces dualités d’existences, par l’unité de ces ambivalences.

En résultent des tableaux animés d’une vingtaine de secondes qui proposent une vision de cette mouvance cacophonique. Tout se meut sans cesse, le commencement ne diffère pas de la fin et les éléments minuscules de la vie, de la mort, de ce qui sera s’écoulent indéfiniment parmi nous.

LAURENT TRENEULE

Peintre décorateur de théâtre, je réalise en parallèle des décors peints et des dessins au fusain. Ce travail de dessin visite de manière frontale les différentes formes que peut prendre le récipient dans différentes cultures.

SARAH TRUCHETET

Artiste qui se soigne à la recup’

Assemblage, broderies, nœuds, tressages, entortillages

Du végétal aux plastiques.

Des bouts

Des fils, des couleurs

À vivre toucher et regarder

Ressentir et se raconter

Un univers de bout à mots

En petits et gros

Tendres et surprenantes

GERALDINE VILLEMAIN

Comme une odeur de sel...

Sans emprise, le temps s’efface

Reste l’odeur des souvenirs

Le soleil qui chauffe ton visage

Le vent qui souffle dans tes cheveux

Le ressac des vagues qui te berce

Comme une odeur de sel collé sur ta peau

Sa démarche artistique s’articule autour du hors-temps, du hors-champs, du non-dit, de l’étouffé, du silence qui tue. Elle va au-delà du réel, elle cherche des lumières dans les ombres.

Ses paysages figés, ses corps morcelés, anonymes et remplis de silences, rythment un temps que rien ne martèle, un temps qui ne suit plus la mesure. C’est une photographie de l’interstice, entre mémoire et oubli, entre mythe et histoire. Elle crée des espaces d’inquiétudes, des territoires subjectifs où se mêlent intimité, émotions et mémoire.

L’expérimentation argentique est aujourd’hui indissociable de sa recherche et de sa pratique photographique. Son travail s’inscrit également dans une réflexion écologique globale : les corps sont des territoires, les territoires des corps marqués, usés.

Le laboratoire est devenu son espace de recherche et d’expérimentation. Elle y explore les possibilités plastiques de l’image, dans une démarche soucieuse de l’environnement - en ayant recours, notamment, à des procédés chimiques alternatifs et plus écologiques.

Par l’exploration de la matière, elle cherche à créer une œuvre affranchie du réel.